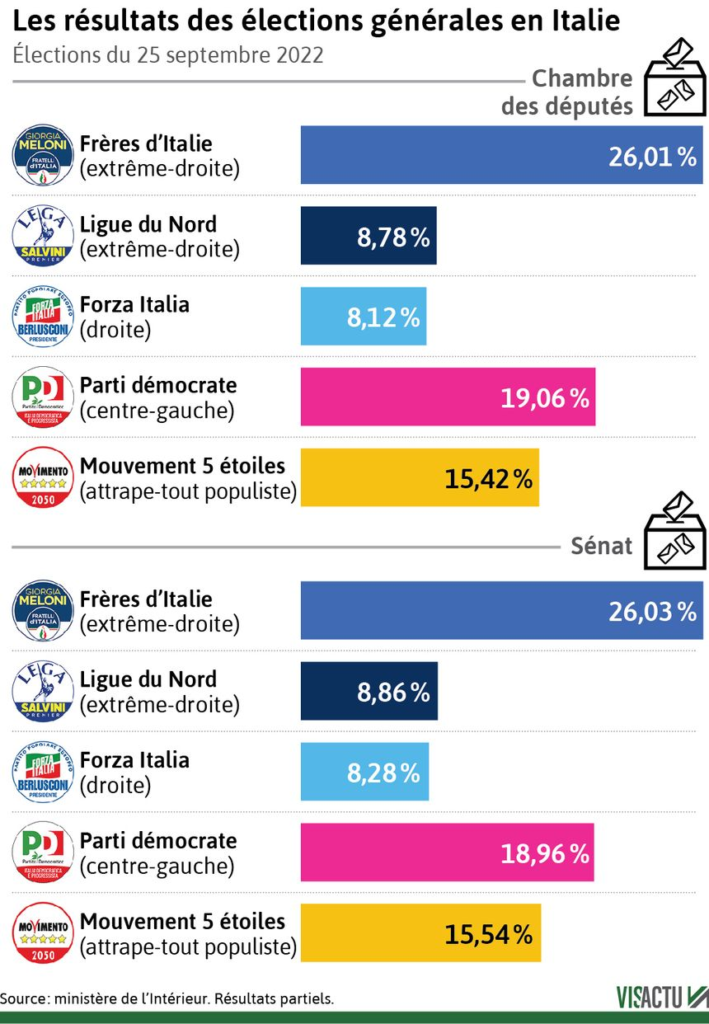

Giorgia Meloni. Un nom qui, pour une très grande partie des militants et militantes de France, n’évoquait rien. Aujourd’hui, ce nom symbolise une percée importante de l’extrême droite. Celle-ci n’a cependant pas lieu aux confins de l’Europe, dans les zones frontières contestées par les grands acteurs géopolitiques, mais en Occident même. La militante, qualifiée de « post-fasciste », est en passe de remplacer Mario Draghi comme présidente du Conseil des ministres d’Italie. Ce poste est clé dans la détention du pouvoir exécutif. Son organisation, Fratelli d’Italia, est arrivée en tête des élections législatives italiennes. Cette organisation est l’héritière du MSI, le Mouvement Social Italien, la formation issue de la chute de Mussolini, et de son successeur, l’Alliance Nationale.

« Celle qui a comme devise « Dieu, famille, patrie » quitte le gouvernement et fonde son parti de droite radicale, Fratelli d’Italia, ouvertement islamophobe, anti-immigration et opposé au mariage homosexuel.1 »

Elle est parvenue à s’insérer comme un véritable pivot dans la coalition des droites italiennes. Elle s’est imposée dans les élections italiennes de 2022, créant un tsunami d’extrême droite.

Une longue montée en puissance

L’Italie est, depuis plusieurs années, dans une situation délicate. L’économie italienne ne s’est pas relevée de la crise économique de 2008. Globalement, le PIB n’a eu de cesse de diminuer depuis cette période. Les responsabilités sont d’ailleurs multiples. Le sous-développement économique du sud de l’Italie, qui n’est que peu soutenu par le Nord et par Rome, le respect fanatique des directives européennes de stabilité budgétaire qui a grévé les investissements… mais aussi l’intervention militaire initiée par la France contre la Libye, laquelle a décapité un régime économiquement allié et créé un profond ressentiment.

Les partis traditionnels de l’Italie, Parti Communiste Italien / Parti Socialiste Italien / Démocratie Chrétienne, qui avaient dominé la vie politique du pays dans l’après-guerre, se sont effondrés, laissant un vide béant. PSI et DC sont entrés dans une collusion profonde avec une des forces structurantes de l’Italie : la mafia. La corruption, l’absence de transparence de la vie politique, la crainte et le chantage ont gangrené ces organisations. Dans les années 1990, l’opération Mains Propres a révélé l’ampleur du phénomène. Elle a provoqué plusieurs arrestations, mais surtout une chute verticale des scores de ces partis. Quant au PCI, il est devenu illisible par les électeurs. Le second pilier du communisme occidental, avec le PCF, s’est lancé dans une mutation « eurocommuniste ». Il a tenté un « compromis historique » dans les années 1970 avec la Démocratie Chrétienne, compromis plus profond encore que celui du PC avec le PS autour du « programme commun » de 1972, considéré comme un tournant stratégique majeur. Honni par Moscou, compromis avec le patronat, il s’est autodétruit. Après 1992, l’alternance PSI/DC prend fin. L’ensemble des dirigeants suivant provient d’autres forces politiques.

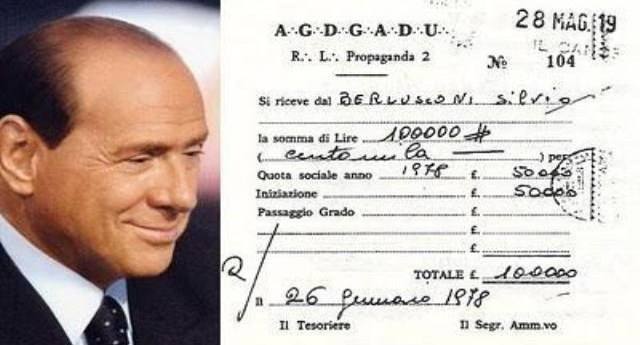

L’espace politique n’est pas longtemps resté vide. De nouvelles forces sont venues le combler, la plupart en provenance de l’extrême droite. L’un des symboles de cette période est Silvio Berlusconi. Berlusconi, libéral, conservateur, publicitaire né, entrepreneur talentueux, fait partie de cette génération d’Italiens anticommunistes passés par la loge P2. P2 –propaganda due- était une loge maçonnique qui avait pour objectif premier d’empêcher toute victoire communiste en Italie. Entre 1945 et 1982, elle a rassemblé de nombreuses personnalités influentes d’Italie (banquiers, militaires, héritier de la couronne, services de sécurité.) Elle a participé à une série d’activités terroristes en Italie tout comme d’affaires criminelles. Durant les « années de plomb », elle a contribué à faire monter les tensions entre extrême-gauche et gouvernement, notamment en organisant attentats et assassinats pour faire porter la responsabilité aux Brigades Rouges. Avec la fin de la guerre froide, ces réseaux vont connaître une nouvelle utilité. La victoire de Berlusconi et de Forza Italia, fondé en 1994, l’illustre.

Forza Italia dirigé par Berlusconi, est à la croisée des chemins entre mafia – au sud, extrême droite – au nord, et milieux d’affaires. Il est le prototype du parti populiste « de droite ». Il se démarque de la vie politique italienne par son style, qui fait appel au fond de culture réactionnaire qui existe dans toutes les sociétés. Forza Italia est un slogan de football, Berlusconi promet de « descendre sur le terrain ». Il appuie le machisme, les paillettes, le spectacle. Fréquentant de jeunes (ou très jeunes) prostituées, mannequins, richissime, il cavaliere forme une espèce de rêverie libidineuse glauque. Forza Italia, sous ses divers noms, exerce le pouvoir grâce à des coalitions s’appuyant toujours plus sur l’extrême droite (1994-1995 ; 2001-2006 ; 2008-2011). Or, il est de plus en plus marginalisé au sein de sa propre coalition. Il est désormais concurrencé par des forces plus à droite.

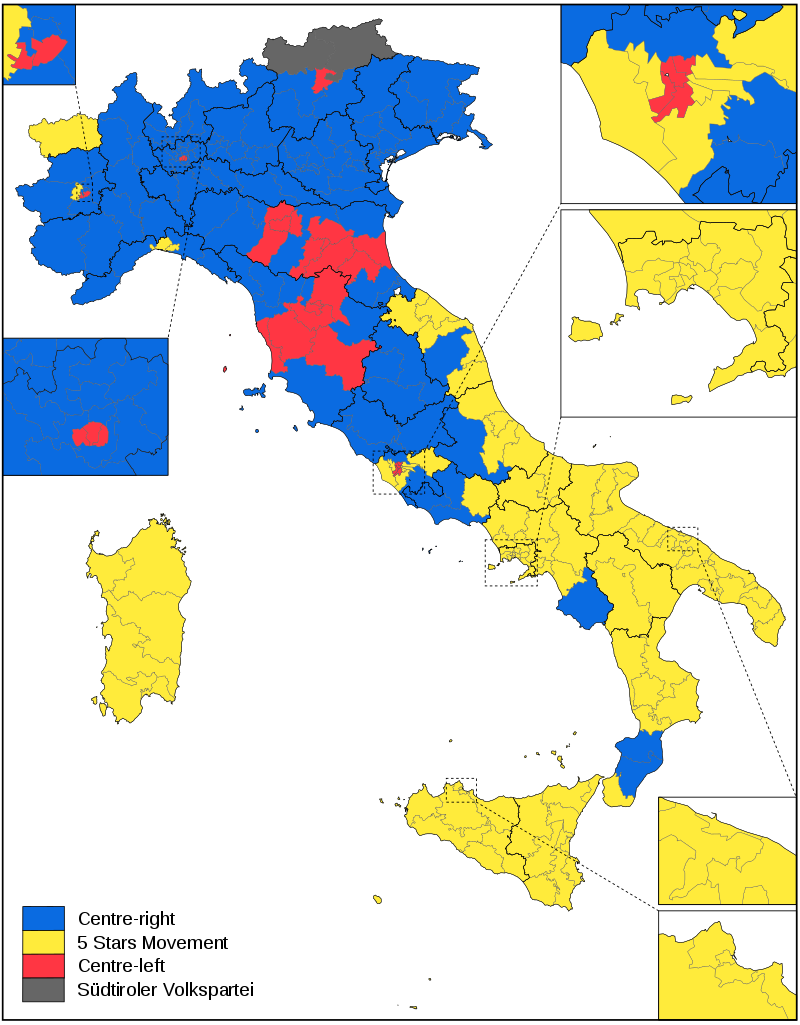

En 2018, comme un coup de tonnerre, c’est une coalition étrange entre la Lega (La Ligue du Nord, séparatiste, devenue la Ligue tout court pour ne plus se couper des électeurs du sud), formation d’extrême droite et le Mouvement des 5 étoiles, classé à gauche. Cette alliance est celle d’une formation ancrée au nord, dans un espace industrialisé « qui ne veut plus payer pour les fainéants du mezzogiorno » et une formation ancrée dans ce même espace appauvri. Leur coalition malaisée se heurte à des questions de fond : liens avec les grands chantiers mafieux, question sociale, UE… En revanche, ils trouvent un accord sur la question de l’immigration. Les rapports de force entre les deux organisations s’inversent progressivement. La Ligue gagne en influence tandis que le M5S ne parvient pas à pouvoir s’imposer et reflue brutalement. Aujourd’hui, il n’est plus que l’ombre de lui-même.

La romance contre nature entre le M5S et la Ligue a vécu. Elle qui devait incarner l’anti-establishment, elle a fini par mettre au pouvoir un banquier. Une nouvelle fois dépités, les Italiens et les Italiennes se sont tournés à nouveau vers des « solutions » originales.

Il faut noter que cette élection s’est déroulée avec des abus flagrants. Ainsi, qu’une abstention forte existe, cela ne surprend pas. Mais le problème est celui de l’abstention forcée. « En Italie, des millions d’abstentionnistes malgré eux n’ont pu glisser leur bulletin dans l’urne. La raison ? Une anomalie démocratique. Elle touche tous ceux qui se trouvent éloignés de leur résidence administrative pour leurs études, leur travail ou leurs vacances, En Italie, la domiciliation et la résidence sont deux choses distinctes et chacun vote là où il a déclaré sa résidence administrative. La démarche fastidieuse pour changer d’adresse démotive les volontaires. « Je n’ai pas voté à distance parce que ça n’existe pas chez nous, comme pour ceux qui vivent dans le Nord et sont originaires du Sud », confie Luca.2 ». De plus, les votes familiaux et les votes contraints – par la mafia – existent.

Un programme ultra-réactionnaire

Toujours est-il que Giorgia Meloni et sa formation sont arrivés largement en tête. À quoi pouvons-nous nous attendre ?

Premières décisions centrales : une politique nataliste. Elle déclare son soutien « à la natalité et à la famille », ainsi qu’aux modèles traditionnels de familles. Elle juge que l’IVG incarne une « défaite » qu’il faut « prévenir ». Elle entend laisser aussi aux médecins la possibilité d’exercer leur « objection de conscience ». Cette obsession de la natalité va de pair avec une crainte du déclin démographique et de l’arrivée de nouvelles populations : « Je ne dis pas que les étrangers ne devraient pas avoir d’enfant, mais nous devons créer les conditions pour que les Italiens se reproduisent » déclarait un des cadres de son parti. Si frères d’Italie n’évoque pas directement la théorie du « grand remplacement », ils parlent en revanche volontiers de « substitution ethnique ». Cette obsession va de pair avec une hostilité aux mouvements LGBT, qualifié de « lobby », dans la plus pure tradition conspirationniste.

La question migratoire revient inlassablement. Les affaires autour du navire de sauvetage Aquarius restent en mémoire d’une partie des Italiens. La position de celle qui est pressentie pour diriger l’Italie est de fermer les ports aux navires qui viennent en aide aux migrants.

Difficile en revanche de voir comment cette interdiction pourrait être applicable : La convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) rend obligatoire l’aide aux personnes en détresse en mer. Autre volet, la volonté de faire revenir les Italiens expatriés. Cependant, le programme économique de repli nationaliste ne paraît guère attractif pour ces expatriés souvent très qualifiés.

Parmi les premières décisions prévues par le gouvernement : un abandon du Reddito di cittadinanza, équivalent du RSA français, jugé trop social et entretenant l’oisiveté. La question de l’Islam est fatalement arrivée aussi en tête, avec des exigences : un contrôle sur l’origine et la formation des imams, sur les financements des mosquées…etc. Les prières devraient également être réalisées en italien et non en arabe.

Tancée par Macron, elle a répondu vertement sur deux thématiques : la Libye, grande pomme de la discorde avec la France, et le Franc CFA, qui maintient une chasse gardée en Afrique. Au travers de la première, on retrouve une rengaine, celle du « vous nous avez pris le pétrole et vous nous laissez les migrants. » Déstabilisé par la guerre promue par le duo BHL-Sarkozy, le « rempart Libyen » contre les vagues migratoires sahéliennes et subsahariennes a rompu. Or, indépendamment de ce qu’on peut penser du droit au libre déplacement et à l’installation, il est clair que l’Italie a été laissée seule face à ces questions. De plus, la directive Dublin, qui considère que les expulsions sont de la responsabilité du pays d’entrée dans l’UE, lui a fait reposer une charge supplémentaire sur les épaules. L’opération mare nostrum, qui venait prêter assistance aux migrants en perdition, est restée elle aussi à la charge de l’Italie. Son remplacement par le misérable Frontex n’a été qu’un palliatif médiocre (peu financé) et cynique (non plus le sauvetage et mise à terre, mais la remise aux gardes-côtes libyens).

Quant au Franc CFA, la question n’est pas humaniste. Il s’agit à la fois de reprocher à la France sa mainmise, mais aussi de considérer que cette politique entretient les vagues migratoires vers l’Europe, donc vers l’Italie.

En revanche, dans son alignement international, celle-ci s’inscrit dans un otanisme de bon aloi. Nous sommes loin de la vision binaire du monde par Biden, entre les méchants autoritaires contre les gentils démocrates. La dirigeante de l’Italie s’inscrit dans un front commun contre la Russie. Elle s’aligne alors bien plus sur le modèle du PiS polonais que sur celui de Russie Unie ou du Fidesz de Hongrie.

Quant à la position eurosceptique, elle est paradoxale : 191 milliards d’euros, soit un quart du plan de relance européen, sont destinés à l’Italie. Meloni ne se déclare plus pour une sortie de l’Europe, mais plaide pour un « une Europe confédérale ».

Ugo Palheta déclarait : « elle est plutôt néo-fasciste. Son projet vise à revivifier et actualiser, donc sous de nouvelles formes, le vieux projet des extrêmes droites de l’entre-deux-guerres, dont l’extrême droite fasciste. Contrairement au post-fascisme, Giorgia Meloni n’est pas en rupture avec le fascisme historique. Elle reprend par exemple la théorie du « grand remplacement », théorie néo-fasciste selon laquelle les élites et la gauche comploteraient pour remplacer les peuples européens par des peuples africains. Emploi, école, sécurité, droits des femmes… Les fascistes lisent tout à travers le prisme de l’omniprésence des immigrés et des minorités, et de leur volonté de soumettre l’Europe ou de vivre en parasites. C’est ce que fait Giorgia Meloni. »

Une fasciste ne suffit pas pour le fascisme

Une fasciste au pouvoir suffit-elle pour que ce soit le fascisme ? Cela n’est pas une équation si évidente. Tout comme le fait d’avoir eu l’ex-trotskiste Lionel Jospin à la direction du pays n’a pas fait de la France une République socialiste, l’élection de Meloni ne débouche pas directement sur une dictature. Mussolini est arrivé au pouvoir en 1922. Il ne parvient pas à faire passer les lois fascistissimes avant 1925/1926, dans un climat de crise politique bien plus profonde que celle que connaît l’Italie. Hitler arrive au pouvoir en 1933, mais doit prendre prétexte sur l’incendie du Reichstag pour mettre en place la « gleichschaltung ». Orban est au pouvoir depuis le 25 avril 2010 et n’est pas parvenu à sauter l’étape. Le PiS Polonais non plus. Il leur manque la masse critique et la menace existentielle pour justifier leur coup de force. Car même un dictateur ne dicte pas seul, il est obligé de respecter une forme de contrat social avec les différentes forces qui composent son pays. Un État avec une direction extrêmement verticale comme la Russie se heurte aujourd’hui à ses limites : elle en a trop exigé et fait fuir ses forces vives.

Meloni ne peut probablement ni aller frontalement contre les industriels de Turin ou contre les mafieux du sud. Elle se doit de respecter une certaine prédictibilité pour assurer la stabilité des marchés italiens et les intérêts de ses capitalistes. Or, les marchés préfèrent des démocraties consensuelles aux autocrates imprévisibles. Et eux se rappellent bien des décisions imbéciles de Mussolini d’entrer en guerre en se croyant vainqueur, précipitant le pays dans le chaos. Peut-être le fascisme reviendra-t-il en force, mais probablement pas sans qu’une crise politique le rende acceptable aux yeux des exploiteurs. Ironiquement, le grand patronat est plus effrayé à l’idée d’un vrai fascisme qu’une partie de la population italienne, qui en a une idée assez vague.

Le poids de l’histoire

Il paraît invraisemblable qu’une fasciste puisse accéder à des fonctions aussi importantes dans un pays qui a une telle histoire. C’est d’autant plus ironique que le 100e anniversaire de la pris du pouvoir par Mussolini est cette année.

Deux points nous paraissent essentiels : celui du poids de l’histoire et notre responsabilité dans nos victoires et nos échecs.

Le rapport à Mussolini et à la Résistance italienne antifasciste est profondément marqué par une différence fondamentale avec la France et la dualité Vichy/Résistance. En France, il existe un rejet quasi unanime de la France du Maréchal. Les seuls qui essaient de s’en faire des apologues sont soit ostracisés, comme Jérôme Bourbon, soit procèdent par des insinuations et des révisions discrètes, comme Zemmour.

En Italie, en revanche, la mémoire du fascisme est bien plus complexe. Comme l’historien Enzo Traverso le note : En Italie, où l’antifascisme a été le pilier des institutions républicaines nées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’interprétation historique du fascisme a été pendant une bonne trentaine d’années indissociable de sa condamnation éthique et politique. À partir de la fin des années 1970, s’est amorcée une nouvelle lecture du passé beaucoup plus soucieuse de mettre en lumière le consensus sur lequel s’appuyait le régime de Mussolini et, en même temps, bien décidée à s’affranchir des contraintes de la tradition antifasciste. Pendant les années 1990, ce tournant historiographique s’est accentué avec la fin des partis qui avaient créé la république (le Parti communiste, la Démocratie chrétienne et le Parti socialiste) et la légitimation des héritiers du fascisme comme force de gouvernement (l’actuelle Alliance nationale). Cette mutation s’est accompagnée d’un retour du refoulé (le fascisme) dans l’espace public, aux effets inattendus et paradoxaux. D’une part, elle s’est traduite dans la fin de l’oubli des victimes du génocide juif (auparavant sacrifiées sur l’autel de la guerre de libération nationale, dans laquelle tous les déportés devenaient automatiquement des martyrs de la patrie, donc des déportés politiques) et, d’autre part, dans la réhabilitation du fascisme, c’est-à-dire de leur persécuteur. La crise des partis et des institutions qui incarnaient la mémoire antifasciste a créé les conditions pour l’émergence d’une autre mémoire, jusqu’alors silencieuse et stigmatisée. Le fascisme est maintenant revendiqué comme un morceau d’histoire nationale, l’antifascisme rejeté comme une position idéologique « antinationale » (le 8 septembre 1943, date de la signature de l’armistice et du début de la guerre civile, a été présenté comme le symbole de la « mort de la patrie »). Le résultat a été, à l’automne 2001, un discours officiel du président de la République, Carlo Azeglio Ciampi, commémorant indistinctement « toutes » les victimes de la guerre, c’est-à-dire juifs, soldats, résistants et miliciens fascistes, désormais surnommés affectueusement « les gars de Salò » (i ragazzi di Salò) . Autrement dit, une commémoration conjointe de ceux qui sont morts dans les chambres à gaz et de ceux qui les ont fichés, raflés et déportés. Comme si, en rendant hommage à leur mémoire, l’État n’avait pas à se prononcer sur les valeurs et les motivations de leurs actes, ou pire, comme s’il pouvait mettre sur le même plan bourreaux et victimes, objets de mémoires « symétriques et compatibles »3.

Si Vichy est vu comme le serviteur d’occupants abominables, en revanche l’antifascisme italien est vu comme antinational, responsable d’une invasion dévastatrice (celle des Anglo-américains en 1943). Mussolini et i ragazzi di Salò, ne sont certes pas sans tâches, mais ils incarnent une continuité de l’Etat italien.

L’alliance antifasciste Parti Communiste Italien / Parti Socialiste Italien / Démocratie Chrétienne, en dépit de leurs conflits propres, maintenaient cette historiographie. Elle est progressivement sapée par leur corruption interne et par l’émergence de nouvelles forces politiques. Avec l’Opération Mains Propres, qui pulvérise ces organisations, naît un champ libre dans lequel les héritiers d’une autre tradition politique peuvent s’engouffrer. Une nouvelle foi, Enzo Traverso note : « De Felice a publié un ouvrage fort controversé, Rosso e Nero, dans lequel il interprète la dernière étape de l’itinéraire de Mussolini, son rôle dans la guerre civile italienne des années 1943-1945. Selon lui, « Mussolini, que cela nous plaise ou non, accepta le projet de Hitler par motivation patriotique : ce fut un véritable “sacrifice” sur l’autel de la défense de la patrie »4.

Les révisions historiques qui ont été tentées dans d’autres pays, notamment en Allemagne lors de la « querelle des historiens », ont globalement fait long feu. L’historien Ernst Nolte avait ainsi tenté de faire du « génocide de race » une réponse défensive au « génocide de classe » communiste. Cela a été vu comme scandaleux. Ses héritiers et correspondants, comme François Furet, se sont donc arrêtés à mi-chemin : criminaliser le communisme et à le placer comme symétrique du fascisme. Mais ils ne l’ont pas réhabilité « positivement ». Le fascisme n’est pas une option ouvertement défendable en France ou en Allemagne.

Et nous ?

En France, les tentations fascistes les plus dangereuses ne procèdent pas par l’imitation folklorique. Les fascistes déguisés jouent un rôle finalement assez subalterne dans la progression des idées. Ils ne possèdent pas les moyens d’acquérir une hégémonie politique et culturelle suffisante pour parvenir à un mouvement de masse. Même Zemmour, qui représentait quelque chose d’infiniment plus dangereux, n’est pas parvenu à réussir quelque chose de significatif sur le plan du passage de la rhétorique à l’action politique. 2022, qui aurait pu être « l’année du Z » sur plus d’un plan, a été plutôt l’année de leurs enrayages.

La France n’est pas l’Italie. Elle résiste bien mieux à la situation économique que d’autres. Elle possède les avantages que lui confère le fait d’être une puissance impérialiste avec un coussin protecteur, même si celui-ci se tasse progressivement. Cependant, les mêmes maux débouchent sur des solutions similaires. Une Meloni attend aussi son heure chez nous. Nous ne sommes pas invulnérables.

C’est là quelque chose que nous devons garder à l’esprit en permanence. Le fait que des millions d’Italiens et d’Italiennes aient choisi de placer leurs espoirs dans une héritière du fascisme est à double tranchant. C’est à la fois une victoire réactionnaire, mais surtout une défaite progressiste. Le poids de l’anticommunisme et les divisions des progressistes ont fait qu’ils ne sont pas parvenus à incarner un espoir. Il est clair que les chances ne sont pas égales : les uns bénéficient de puissants soutiens, les autres fort peu. Les organisations communistes et les organisations progressistes sont pourtant les seuls à pouvoir proposer une issue positive. Il y a là une matière à réflexion profonde sur nos stratégies, nos relations, notre rapport à la question du Pouvoir avec un P majuscule et du « pouvoir » au sens de possibilité d’action.

Si nous ne voulons pas d’un scénario à l’Italienne, compter sur des politiciens corrompus n’est pas possible. Il reste à construire une nouvelle unité politique pour qu’elle puisse déboucher sur une possibilité d’unité populaire. Elle seule sera à même de pouvoir contrer la course à l’hégémonie politique et culturelle de la réaction. Elle seule sera à même de pouvoir servir de creuset pour forger l’acier du fer de lance de futures victoires.

1https://actu.fr/monde/elections-en-italie-la-postfasciste-giorgia-meloni-elue-les-expatries-italiens-reagissent_54092857.html

2https://actu.fr/monde/elections-en-italie-la-postfasciste-giorgia-meloni-elue-les-expatries-italiens-reagissent_54092857.html

3E. Traverso, (2015) Le Passe, Modes d’emploi Histoire, Mémoire, Politique.

4Idem.